Via no extremo sul da capital paulista é marcada por samba, tráfico e muitas histórias

À primeira vista, a Rua 2 é uma rua qualquer da periferia. Nasce quase tímida em uma avenida e vai se encurvando até se desvendar viva e poderosa. Ela fica em um nível mais baixo do que as vias vizinhas do Jardim Nakamura, uma das divisões do Jardim Ângela, no extremo sul de São Paulo. Ao seu redor, casas sem reboco ou pintura escalam pequenos morros. Fios e grafites ladeiam a pista de asfalto, onde crianças e adolescentes soltam pipas; um carro de gás insiste em vender o produto com um jingle contínuo e jovens empinam motos interrompendo o futebol e as crianças que correm pelo local.

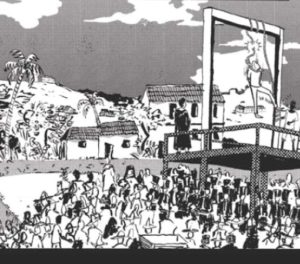

Essa é a rua que tem formato de cabo de guarda-chuva. Mas não é só. Ela é também a Rua Miguel Dionísio do Valle, nome que ganhou há mais de 20 anos, mas que ninguém pronuncia e nem sabe quem homenageia. A 2 tem uma roda de samba, que nasceu na garagem e foi ganhando a rua, onde hoje reúne cerca de 800 pessoas. O Samba da 2 começou em 2009, no primeiro domingo de cada mês, mas logo foi transferido para o segundo domingo, para esperar o pagamento dos moradores e atrair mais gente.

É uma das ações do grupo Samba Soul, que depois originou a ONG Instituto Favela da Paz. Além do evento musical, a entidade faz intercâmbio com ONGs de outros países do mundo; promove aulas de cozinha vegetariana e manobras de bike; além de gerar energia solar e produzir biogás a partir do reaproveitamento do lixo orgânico. É difícil mensurar quantas pessoas atende, mas eles estimam que sejam cerca de 1,5 mil.

O instituto é ponto de cultura do governo federal, mas sobrevive do dinheiro das apresentações da banda Samba Soul em outros países e também de doações. “A banda existe há 30 anos e já fomos a 17 países. Nascemos tocando samba, mas nos encaminhamos para o soul e percebemos que alguns amigos deixaram de tocar, então resolvemos criar esse evento para contemplar o pessoal que começou com a gente”, conta o músico Claudio Miranda, 38 anos.

Ele frisa que a rua “já foi uma das mais violentas do mundo” até ganhar três bases militares em seu entorno. Quando era criança, Claudio batia lata na rua e presenciava briga de traficantes e gangues com gente morrendo na sua frente. “Hoje isso não existe mais”, garante. No dia em que fomos ao samba, um grupo de portugueses e alemães chegava ao Instituto Favela da Paz para conhecer e se hospedar na 2.

Para evitar os atritos com os vizinhos, o samba, que antes começava às 18h e ia até às 22h, passou a ser realizado das 13h às 19h. “Sejam bem-vindos ao Samba da 2” anuncia uma faixa, ladeada de barracas que vendem camisetas (por R$ 60) e canecas (por R$ 25) do próprio evento. Da sacada, os moradores curtem a música. Meninas de batom e saia curta e rapazes sem camisa paqueram na festa. Sorvetes, açaí, yakissoba e feijoada são vendidos ao lado de cervejas e refrigerantes. “O dinheiro arrecadado serve para sustentar o evento”, afirma a vendedora Gisele Santos, 38, que cuida de uma das barracas.

“Eu gosto daqui para dentro”, conta a dona-de-casa Neli Miranda de Moura, 58 anos, mãe de Cláudio, sobre morar há 31 anos no bairro. A mineira, que se mudou para São Paulo depois de se casar, criou os quatro filhos na 2. Ela conta que em dia de samba quem faz a segurança são os próprios moradores e lembra: “Polícia é politicagem”.

Se todo mundo da rua gosta do samba? Não. A vizinha de Neli já reclamou várias vezes do barulho. Mas numa laje ao lado, um grupo de pessoas assistia o samba de camarote e ao término da apresentação colocou seus próprios pancadões para animar as cerca de 30 pessoas que também curtiam um churrasco.

O vocalista da banda é Marquinhos Torres, 33 anos, amigo de Claudio desde moleque e ajudante-geral durante a semana. Morador da rua, ele conta que já se envolveu com o tráfico e ficou preso durante quatro anos. Hoje prefere falar de outros assuntos: “A rua é mais tranquila. Tenho filho e esposa. Adoro tocar e tento dar conselhos para os meninos, mas muitos não ouvem”, diz.

Atrás do palco, um grupo se acomoda em cadeiras de praia, com um isopor cheio de cerveja. A corretora de seguros Patrícia Teles, 38, veio do Grajaú, também na zona sul paulistana. “Vim uma vez e adorei. Hoje resolvi trazer os amigos. É muito família e não tem bagunça”, diz ela, que está acompanhada do namorado e outras 12 pessoas. Enquanto conversamos, uma senhora faz um solo. Com samba no pé, a aposentada pernambucana Rita Amaro Nascimento, 69 anos (foto), diz que mora na rua há 25 e que vai a todos os sambas. “Meu médico é o samba, nem preciso de remédio”, garante. Ela mora em frente a uma bica d’água que foi canalizada e abastece parte dos moradores da 2. A água é límpida e deliciosa e faz a alegria de crianças e adultos.

Sentada em uma mesa que invade a rua, a faxineira Edjane Santos, 46 anos, diz que vem a todos os shows. Com seu copo de cerveja na mão, ela conta que a mãe, a irmã e os sobrinhos, estão por ali. “Essa é a única opção de diversão na rua. Não pode tirar o samba daqui”. Como é dia de festa, Edjane usa batom vermelho, brincos grandes e seus cabelos estão moldados por creme de pentear. O short é curto e a blusa florida. “Gosto de morar aqui. Essa rua não tem problema nenhum”.

Mas nem só de festa vive a 2. Antes mesmo de chegar ao samba fomos sacudidos pela realidade do local. Dois adolescentes tomaram uma surra de policiais na madrugada anterior e tiveram a moto apreendida. Eles contam que, ao virar uma esquina, dois policiais estavam à espreita – sem a viatura – com um pedaço de pau, usado para bater nos meninos. Antônio*, 16 anos, tinha os olhos roxos, a maçã do rosto inchada e uma marca de cigarro apagado na bochecha.

Os policiais estavam fardados, mas sem a identificação, segundo Antônio. Ao perguntar o nome deles, a resposta foi a mesma de sempre: “Steve”. O nome é conhecido de quem mora na periferia paulistana. Parece que todos os policiais que praticam abusos representando a instituição o utilizam. “Esses meninos viram bandidos porque a sociedade faz virar”, reclamava a mãe de um deles, que já teve dois filhos mortos pelo envolvimento com drogas. Pergunto se ela tem medo. “Não tenho medo, tenho vergonha de viver em um país com uma polícia dessa”, responde.

Nair* está indignada e questiona “a troco de quê” bateram em seu filho e no colega. “Não vale a pena denunciar”, diz ela, com medo de possíveis novas represálias. Da experiência de quem sabe as regras do lugar em que vive, ela conclui: “hoje foi ele, ontem foi outro e amanhã serão outros”. – E qual a solução? – pergunto. “Não sei, só não dá para revidar se não isso vira o Iraque”.

Uma placa avisa que a velocidade máxima é de 20 quilômetros. Mas tudo corre mais rápido do que isso. Do marco zero de São Paulo, na Sé, até aqui são 28 quilômetros. Caminhamos pela rua quando me deparo com uma cena curiosa: uma mulher dorme à vontade dentro de um bar. Passo, dou risada e volto para tirar uma foto. Decisão certa. A foto ficou ruim, mas sou abordado por outra mulher: “Posso cobrar direitos autorais por foto”. E eu revidei: “Por que se ainda nem tirei uma foto sua?”. Após uma pausa emendei: “Mas posso tirar”. Ela conta que a dorminhoca fotografada era sua tia e pergunta quem sou. Após me identificar como repórter da “Revista Rua 2”, ela abre um sorriso e responde a perguntas que sequer foram feitas.

– Quer que eu fale a verdade? A rua tem tráfico, não tem atenção nenhuma. Você precisa ter todo o cuidado do mundo. Não é um lugar sossegado de andar e é preciso ter peito de ferro. Eu vou pra cima de qualquer um – ameaça a moradora de 33 anos que nasceu na rua, onde brincou de carrinho de rolimã na infância. Rita* fala por códigos e pede para não ter o nome revelado. Quando volto à Rua 2 semanas depois, ela me explica o motivo: estava em pé de guerra com moleques que resolveram vender drogas na porta da sua casa.

Com tantas críticas, uma pergunta é natural: tem vontade de sair? “Não”, responde ela, categoricamente. “Em outros lugares, não sei com quem posso brigar. Que lugar tem mais segurança que aqui?”, questiona, mas logo depois se contradiz: “Tenho uma filha e aqui você não tem proteção nem da polícia, nem do ladrão”. Boa de comunicação, com sorriso bonito e sangue quente, ela é dessas mulheres lutadoras que vai pra cima de quem for para defender a cria. Quando a reencontramos no samba, a ameaça era outra: “Tinha três ‘namorados’ meus aqui. Fiquei com medo de apanhar”, conta rindo, enquanto bebe e mexe os pés acompanhando a bateria do grupo.

A rua segue até se transformar numa ladeira. Não tem saída. Subo. No alto, uma curva ajuda os carros a contornarem e os pedestres podem voltar à avenida por um escadão ladeado de casas. Quando subimos os primeiros lances, uma mulher nos aborda e pergunta se queremos participar da oração. Aceitei. Quem convida é a cozinheira Maria Aparecida da Silva, 36 anos. Ela é obreira da Igreja Universal e realiza as orações numa casa na esquina da rua duas vezes por semana. Pergunto o que ela acha do samba, ainda tentando achar uma oposição a ele: “Nada contra, cada um é cada um. Para mim, não faz diferença. Saio do trabalho para igreja e de lá para casa”.

Depois de aceitar o convite para a oração, pergunto se será rápido. Ela diz que é coisa de dez minutos e sai distribuindo sorrisos e convites. Quando entramos no local, uma música de Wesley Safadão disputa com o jovem pastor que parece não fazer nenhum esforço para falar gritando. Ele pergunta se algum dos 15 presentes tem roupas de parentes doentes ou viciados para abençoar.

As mulheres empunham água para ungir. O pastor começa a cantar e as palavras vão sendo repetidas por todos: “Não há Deus maior, melhor. Não há Deus tão grande como o nosso Deus”. Há uma verdade no tom em que aquela prece é repetida. Ele promete expulsar demônios e lê Mateus, 17, versículo 20 da Bíblia, que diz que, com fé, nada será impossível. Claudio e seu grupo de soul, que realizam atividades inimagináveis rua abaixo, parecem ser provas de que a persistência pode levar qualquer um a ir longe. Enquanto devaneio, o pastor sai pegando na cabeça de todo mundo. Agora 20 pessoas enchem a garagem da casa. Ele tira o “espírito” de uma mulher. Como já tinham passado mais de 20 minutos e a noite caía, resolvi sair antes de a oração terminar.

A sensação é que não dá para passar incólume pela Rua 2. É como se a 2 fosse um mundo que corre em paralelo. Chegar até lá é difícil. Mas estar lá é fácil. Para quem vem da periferia, como eu, há uma sensação de retornar a um lugar que, de alguma forma, já pertenceu, mas fugiu. Após o medo inicial, logo você se identifica com as pessoas que moram ali; sofre com a agressão policial; ri com figuras como Rita; samba com o grupo que anima a galera. A vontade é de sentar na calçada e beber cerveja com eles sem o bloquinho na mão. A rua te fisga.

Do alto do escadão que leva de volta à avenida, bate um sentimento de insuficiência: um texto não é capaz de traduzir esse lugar. Dou uma última espiada no movimento e nos sons; nas idas e vindas; nas casas e pessoas e concluo: a Rua 2, definitivamente, não é uma rua qualquer.

*Nome fictício

Crédito das fotos: Heitor Salatiel (na imagem acima junto com o repórter)

Matéria originalmente publicada na Calle 2

LEIA MAIS:

Olodum: mais do que bloco de carnaval, grupo é entidade em Salvador